在浩瀚的历史长河中,古人用丰富的想象与神秘的传说,为我们留下了许多关于奇异生物的记载。这些生物有的被赋予神圣的使命,成为守护天地的神灵象征;有的则被描绘得妖异恐怖,成为灾祸与未知的代名词。从《山海经》到地方志书,从壁画雕刻到民间故事,这些“古代神秘生物”逐渐走进史册,成为研究古代文化与信仰的重要切口。本文将以“走进史册背后的奇异传说,揭开古代神秘生物真实面貌”为核心,从四个方面展开探讨:首先,我们追溯历史典籍中的神怪记载,探究文字背后的文化密码;其次,我们解析考古发现与艺术遗存中所呈现的神秘生物形象;再次,我们考察民俗传承与地方神话中对奇异生物的演绎与变形;最后,我们结合现代科学视角,对古代神秘生物的真实来源与合理解释做出探讨。通过这四个角度的分析,本文力求展现古代神秘生物的多维面貌,从神话到现实,从想象到真相,逐步揭开那些笼罩在迷雾中的奇幻传说,让它们从神秘走向清晰,从虚幻走向真实。

在中国古代典籍中,关于奇异生物的描绘比比皆是,最为典型的莫过于《山海经》。书中记载的应龙、烛九阴、夔牛等神秘存在,不仅是古人对自然现象的艺术化解读,也折射出他们对宇宙秩序与生命本质的思考。例如“烛九阴”以其“以目为昼夜”的特征,被视为对北极光或极昼极夜现象的拟人化想象。

《史记》《汉书》等正史也不乏奇异记载。譬如《史记·封禅书》中提到的“白泽”——一种能言人语、知万物之怪兽,便是古人对知识与智慧的象征性投射。类似的形象并非完全虚构,而是通过动物特征的拼合、放大与神话化,构建出一个超越现实的存在。

不仅如此,《搜神记》《太平广记》等志怪小说,更是对奇异生物的描写进行了丰富化与人性化。这些记载往往融合了当时的社会心理与政治隐喻,使奇异生物不再只是神话符号,而成为人们理解世界、寄托情感的文化载体。

除了文字记载,考古发现同样为研究古代神秘生物提供了宝贵的实物证据。在良渚文化的玉器中,常见一种复合人兽特征的神人兽面像,它们既非纯粹的人类形象,也不同于常见动物,而是神话化的存在,反映出古人对神秘力量的崇拜。

九游会j9商周青铜器上的饕餮纹也是极具代表性的例子。巨大的兽面纹饰并非真实动物,而是古人基于想象与神秘观念所创造的象征符号。它的威严、张狂与不确定性,使其成为沟通人神、守护祭祀的精神象征。

壁画与石刻同样保存了大量奇异生物形象。敦煌壁画中描绘的飞天与异兽,体现了佛教、道教与本土信仰的融合;汉代画像石上的翼兽、辟邪神兽,则表现了人们对阴阳轮回、死后守护的追求。这些遗存中的“神秘生物”,并非空想,而是文化与宗教信仰的具象化表达。

如果说典籍与遗存更多属于精英阶层的书写,那么流传于民间的传说与故事,则是古代神秘生物另一种鲜活的存在。民间传说中的龙、凤凰、麒麟等,往往承载着吉祥与祥瑞的寓意,成为节日庆典、婚丧嫁娶中不可或缺的文化符号。

在地方志与村落故事中,还存在许多独特的神秘生物记载。例如南方传说中的“水鬼”,与北方民间的“狐仙”,虽然形象迥异,却都折射出古人对未知自然与灵异现象的恐惧与敬畏。这些故事通过口口相传,在不同地域不断演变,逐渐融入地方文化与习俗。

此外,民间仪式与宗教活动中,往往伴随对神秘生物的象征性演绎。舞龙、舞狮原本即源于古代驱邪逐疫的仪式,其背后所蕴含的“神秘生物崇拜”,展现了人类通过拟人化与神兽化方式与自然沟通的文化心理。

随着现代科学的发展,许多古代神秘生物逐渐被重新解读。例如,《山海经》中的“鲲”可能来源于古人对鲸鱼的夸张描述;“夔牛”或许源自人们对独足动物化石或畸形动物的记忆;而“朱雀”“青龙”等四象,则可能是古人基于星辰观测总结出的方位守护符号。

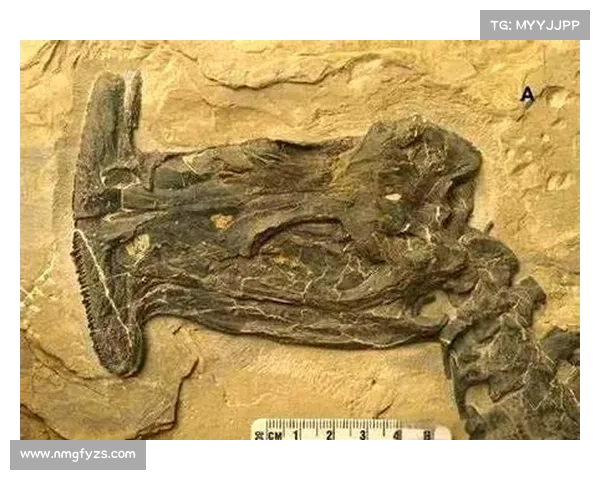

考古学与古生物学的进展,也揭示了古代传说中的一些真相。部分所谓的“龙骨”实为恐龙化石,而古人因缺乏科学认知,将其解读为龙的遗骸。这种“科学与神话的交错”,既展示了古代知识体系的局限性,也反映了人类对未知的无限想象。

心理学与人类学的研究进一步指出,神秘生物其实是人类集体潜意识的投射。它们既是对自然灾害、疾病与未知力量的象征性表达,也是群体文化中维系秩序与信仰的重要纽带。通过科学角度的解读,神秘生物不再只是荒诞的想象,而是人类文明发展过程中不可或缺的文化产物。

总结:

从典籍到考古,从民俗到科学,古代神秘生物的真实面貌逐渐清晰。它们并非虚无缥缈的存在,而是古人认识世界、解释自然、维系秩序的重要载体。通过神话与传说的叙述,这些生物被赋予了超越现实的意义,成为中华文化长河中独特而深远的符号。

当我们重新走近这些奇异的传说,不仅是在探寻古代的神秘世界,更是在理解人类自身的文化心理与精神追求。它们既是历史的脚注,也是文明的注解,提醒我们在追求科学真理的同时,亦要尊重人类想象力的无限力量。正是在神秘与真实的交织中,古代神秘生物才真正走进了史册,成为永恒的文化印记。